勤怠管理システム導入のコツ&運用で失敗しない方法

本記事は、2024年10月3日に開催いたしました「来期の成功はここから!勤怠管理導入のコツをご紹介!」セミナーの内容をまとめたものです。

当日のセミナー動画はこちら

「勤怠システムを導入してDX化していきたい」という皆様に向けて、導入前のコツや運用で失敗しない方法をお伝えします。

もう少し詳しく聞きたいかたは、お気軽にお問い合わせください。

目次

TECO Designの導入実績

TECO Designの導入実績は累計900社となっております。(2024年10月時点)

1000名を超えるような企業様から数十名の企業様を含め、さまざまな業種・規模の企業様へシステムを導入させていただいております。

システムを導入することで勤怠管理をスムーズにすることはもちろん、「フレキシブルな働き方が活躍できるような社会を作りたい」というのがTECO Designの思いです。

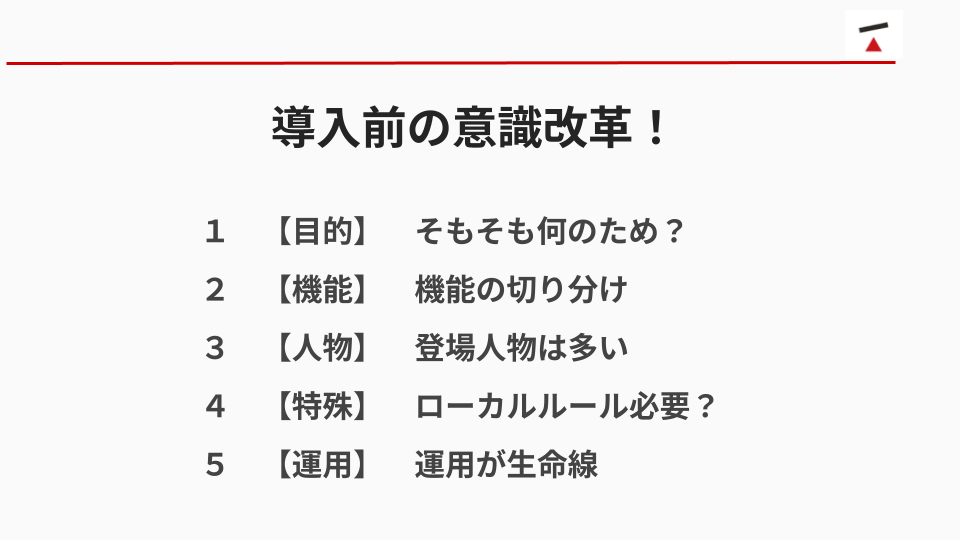

勤怠システム導入前に押さえておきたいポイント

さて、勤怠システムを導入する前に、しっかり押さえておきたいポイントです。

会社として何のためにシステムを入れるのか

現場でたくさんのお客様から「勤怠管理の導入を進めたい」「システムの導入を進めたい」というお声を聞かせていただきます。

- 会社として何のためにシステムを入れるのか

- それによってどういう効果を得たいのか

このすり合わせができないままシステムの導入を進めてしまい、「やりたいことはこういうことじゃなかった」とつまずいてしまうお客様が結構いらっしゃいます。

100種類以上の勤怠システムがあるなかで、さまざまなシステムを見ていると「こんな機能もあるんだ」「こんなこともできるんだ」と、やりたいことがどんどん増えていきがちです。

会社として進めていくべき事業があって、それを効率化させるのがクラウドの機能です。

「何を進めていくためにクラウドを取り入れるのか」を忘れずに。

機能面に隔たりすぎたり、自分の関わる部分について気になってしまうのですが、やはり会社全体の事を考えて進めていくことが大事です。

会社独自のローカルルールがずっと続いているケースもよく目にします。

例えば‥

- 「3回遅刻したら1日欠勤扱いにします」みたいなNGルール

- 休憩が必要だが、実態として休憩取れておらず、集計は30分引いているNGルール

クラウドシステムで効率化しようとなった時に「このローカルルールは本当に必要ですか?」というのをしっかり整理が必要です。

そのルールが始まった理由がわからないまま、昔からそうだからやっている「秘伝のタレで症候群」から抜け出しましょう!

上場を目指す企業ですと、

- 人件費の把握を部門ごとに把握したい

- 36協定の残業時間に合わせてアラートが出るようにしたい

など、会社の目的に合わせたシステムを入れましょう

現場で実際にその運用が可能なのかヒアリング

現場の方の声を聞くと、NGが出るケースもあります。

- 打刻はICカードで何とかできるが、スマートフォンからの申請はちょっと難しい

- 有給の申請を紙で受け付けてたけど、今後は各所属長が申請・承認、シフトも作る

- システムのセキュリティ要件を満たしてない

- 社内ルールで個人のスマートフォンというのは使わせることができない

情報システムの部門など、そのシステムに関わる方の意見を聞いておく必要があります。

そして、ローカルルールをしっかり整理し、新しいシステムを入れるタイミングで効率化できるように会社の運用ルールも変えていきましょう。

なぜローカルルールを使い続けていくと良くないか

法令に少し抵触しているようなグレーな運用や会社独自のルールは、クラウドシステム内で自動化することが難しいです。

最初の初期設定でローカルルールを残してしまうと、今後使い続けていくときにせっかくすべての集計が自動化できるのに自動化しない、ひと手間をずっと残さないといけなくなります。

システムは法改正に応じアップデートしていきます。

導入したタイミングが終わりではなく、導入したタイミングがスタートで運用し続け、効果を出していくことが大切です。

勤怠システム導入10か条

実際に勤怠システムを導入する際に、具体的にどのような設定が必要となるのか、重要なポイントを10項目に分けて詳しく解説します。

その1:打刻方法の設定

まず、従業員がどのように打刻するかを決定する必要があります。

企業のセキュリティポリシーや従業員の利便性を考慮し、最適な打刻方法を選択しましょう。

- ICカード

- スマートフォン

- タブレット

- 顔認証

- 指紋認証

- GPS

その2:申請プロセスの明確化

従来の紙ベースでの申請を、システム上でどのように行うかを明確にする必要があります。

各申請について、承認ルートや必要な情報などを整理し、システムに設定する必要があります。

- 有給休暇申請

- 残業時間申請

- シフト申請

その3:雇用区分ごとの設定

正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用区分ごとに異なる就業規則や労働時間を設定する必要があります。

- 固定労働時間

- 変形労働時間制

- みなし労働時間制

各雇用区分に合わせた設定を行うことで、正確な勤怠管理が可能となります。

その4:シフト作成・配布方法の検討

シフト制を導入している場合は、システム上でのシフト作成や配布方法を検討する必要があります。自社の運用に最適な方法を選択し、設定を行いましょう。

- システム上でシフトを作成・配布

- 従来の方法で作成し、システムに登録

その5:集計項目のカスタマイズ

給与計算や各種申請に必要な項目を、あらかじめ設定しておく必要があります。

- 所定労働時間

- 残業時間

- 深夜時間

- 休憩時間

また、給与計算以外に、助成金申請や労務管理などで必要な集計項目があれば、合わせて設定しておきましょう。

その6:拠点情報の登録

複数の拠点を持つ企業は、各拠点の情報をシステムに登録する必要があります。

- 拠点名

- 住所

- 連絡先

拠点ごとに異なる就業規則や打刻方法がある場合は、それぞれ設定する必要があります。

その7:複数回打刻ルールの設定

1日の勤務中に、複数回の出退勤が発生するケースに対応する必要があります

- 休憩時間中の外出

- 緊急時の呼び出し

- 中抜け勤務

このようなケースにおける打刻方法や、休憩時間の扱いなどを明確化し、システムに設定しましょう。

その8:時間帯・曜日別計算ルールの設定

時間帯や曜日によって、時給が異なる場合や、特定の時間に手当が発生する場合などの設定を行うことができます。

- 早朝・深夜手当

- 休日出勤手当

複雑な賃金体系にも対応できるよう、事前にルールを整理しておくことが重要です。

その9:ローカルルールの整理

法令に準拠した運用を行うために、従来からあるローカルルールを見直す必要があります。

- 遅刻の免除

- サービス残業

- 代休・振替休日の取得ルール

法令違反となる可能性のあるルールは廃止し、システムに合わせた運用に切り替えることが重要です。

その10:システム導入後のサポート体制の確認

導入後の運用をスムーズに行うために、システムベンダーのサポート体制を確認しておくことも重要です。

- 操作方法の問い合わせ

- トラブル発生時の対応

- システムのバージョンアップ情報

これらのサポートが充実しているベンダーを選ぶことで、安心してシステムを利用することができます。

まとめ

今回は、勤怠システム導入における重要なポイントを10項目に絞って解説いたしました。

勤怠システム導入は、単にシステムを導入すれば終わりではありません。

導入前にしっかりと準備を行い、運用を継続していくことで、初めてその効果を最大限に発揮することができます。

皆様の勤怠管理業務の効率化と、より良い職場環境の実現に繋がることを願っております。

カテゴリー

タグ

最近の投稿

月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月