【第28回】ハラスメントの種類とその対処法

- 2024年7月17日

- 社会保険労務士による労務記事

- 社会保険労務士による記事

こんにちは。人事労務クラウドシステムを実際に体験して比較検討できるCLOUD STATION編集部です。

本記事では、ハラスメントの種類とその対処法ついてご紹介いたします。

>>ネタ切れ解消!安全衛生委員会ガイド~テーマ選びに困らない!年間計画と運営のコツを整理したダウンロード資料はこちら

ハラスメントとは

ハラスメントとは、いじめ、嫌がらせ、苦痛を与えることや悩ませること等をいいます。

ハラスメントは人権侵害に当たります。そして、職場でのハラスメントは従業員のモチベーションを低下させ生産性を下げてしまいます。働く人が心身ともに健康で安心して働けるハラスメントのない職場づくりが会社には求められています。

ハラスメントの種類

世の中には、アルハラ(アルコールハラスメント)やスメハラ(スメルハラスメント)等、「○○ハラ」が溢れています。近年では、就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントである「就活ハラ」や、顧客からの不当な行為や要求である「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が社会問題にもなっています。

一方で、職場で主に問題となり、「法的に」定義され、企業の防止措置が課されているハラスメントは、実は次の3つです。

1.パワーハラスメント

2.セクシュアルハラスメント

3.マタニティハラスメント(妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント)

そのため、企業は、この3つについては、優先的に厚生労働省のガイドライン等を参考にしながら、防止措置をしっかり行うことが大切です。

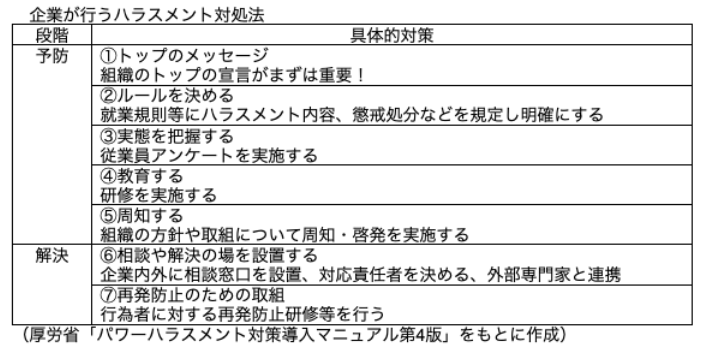

対処法

3つのハラスメントについて、企業がどのように対処したらよいかを次の表にまとめました。これは、厚生労働省がパワハラ対策として示している対処法になりますが、ここに挙げている内容は、セクハラ、マタハラについてはもちろん、その他のハラスメントについても対応可能です。

\ネタ切れ解消!安全衛生委員会ガイド/

「実態把握」「教育」「相談窓口」がポイント

上に挙げた対処法の中で、私が重要と考えているのが、実態把握、教育、相談窓口です。それぞれについて解説します。

(1)実態把握

まずは実態の把握が必要です。私は、経営者や人事部長などが、「うちの会社にはハラスメントはない。」「今まで、そのような労務トラブルは上がってきていない。」とおっしゃる場面に出会ってきました。

しかし、そのような企業ほど、ハラスメントが水面下で行われている場合もあるのです。

たとえば、ある中小企業(約50名)で、実態把握のためのアンケート調査を行ったところ、その結果は、社長の予想に反し、ハラスメントに対する不満があることが分かりました。具体的には、「○○さんを処分してほしい」という意見が数件あったり、備考欄に社長が思いも寄らない意見や感想、出来事が書かれていたりしました。

このように、実態把握は、その後の会社のアクションを決めていく上で参考となる必要な情報となります。実態を直視することは、組織(経営者)にとっては激痛を伴うかもしれません。ただ、ハラスメントが水面下で鈍痛のように続き、組織が崩壊していくよりはましだと考えましょう。

ちなみに、実態調査のためのアンケートは、厚労省が運営しているWEBサイト「あかるい職場応援団」に掲載されているものが無料で利用できます。アレンジして自社バージョンを作成してもよいでしょう。参考にしてみて下さい。

(2)研修

ハラスメントの予防にとって、教育は非常に重要です。具体的には、ハラスメントについての研修を実施することです。

研修の目的は、ハラスメントへの理解を深めることです。理解が深まることで、何でもかんでも「○○ハラスメント」という職場風土がなくなっていきます。また、ハラスメントは、往々にして、行為者自身が「ハラスメントになるなんて全く思っていなかった」という無意識下で行われることが多いため、自分の日頃の言動の気付きになります。気付くことで行動が変わるきっかけとなります。

研修を行う上でのポイントは2つです。

①グループワークを行う

パワハラ、セクハラ、マタハラは法的に定義され、ある程度類型化されているものの、その内容は抽象的です。最近注目されているカスタマーハラスメントについても同様です。そのため、単に「パワハラの6類型とは」「カスハラとは」といった概念の説明を聞くだけの研修では、日々の行動につながる研修効果は期待できません。

したがって、各ハラスメントの境界線(グレーゾーン)についてグループワークを行うことで、ハラスメントの内容を具体的にしていきます。

②管理職と一般社員を分けて研修する

このポイントは、特にパワハラに関する研修を行う際には重要です。パワハラにおいては、管理職から「何がパワハラで、どこまでが適正な指導に当たるか分からない。」という声を聞く一方、一般社員側からは、「相談したいけど、こんなことで相談してもいいのか迷う」という声を多く聞くからです。

つまり、上司に対しては「部下への指導に萎縮しないこと」、部下に対しては「相談窓口への相談に萎縮しないこと」という異なる方向性での研修目的を持つことが必要なのです。

(3)相談窓口

ハラスメントについては、パワハラ、セクハラ、マタハラも含めた横断的な窓口が望ましいとされています。そのため、ハラスメント全般に対応する相談窓口を設置するのがよいでしょう。ただし、その分、窓口担当者の負担は増えると同時に、その対応や力量がハラスメント撲滅には肝となります。

相談窓口で最も注意すべきことは、セカンドハラスメントです。セカンドハラスメントは、パワハラやセクハラ等を受けた人が、被害について相談したことによっておこる二次的なハラスメントのことです。

たとえば、職場の相談窓口にパワハラ被害を相談したところ、担当者から、「あなたの方に問題があったのではないですか」と傷口に塩を塗る対応をされる、「私もそんなことあったけど、耐えてきたんだよ」と自らの価値観で話をされる、等です。

ハラスメントを解決するための窓口でハラスメントが起きているとすると、会社の責任が問われます。窓口担当者の方は次の点に留意して相談対応を行いましょう。

<相談対応のポイント>

①しっかり話を聴く

尋問の「訊く」ではありません。窓口には相談に来ています。相手の話を遮ったりせずに寄り添う姿勢で傾聴しましょう。

②個人的な関心事に引っ張られないようにする

話を聴いていると、担当者の個人的な関心事に意識が引っ張られることがあります。そうなると、質問を挟んだり、意見を言い過ぎたりする傾向にあります。個人の関心事は後回しにしてまずは聴く姿勢に徹します。

③プライバシーに最大限配慮する

被害者は、加害者からの報復への恐怖心を持っていることもあります。今後、ハラスメ ント調査を進める際、社内でどこまで情報を共有してよいのか等、相談者のプライバシーへの最大限の配慮を行います。

④ジャッジしない

担当者はあくまで窓口です。その後、その行為がハラスメントかどうかは別に判断することになります。そのため、窓口担当者は「事実」を確認することに集中します。相談の冒頭に、「ここでは事実を確認させていただきます。ハラスメントかどうかの判断は私ではできません。」としっかりと相談者に伝えることも大切です。

⑤1回の相談時間は最長50分にする

しっかり話を聴いていると50分では終わらないかもしれません。その場合は、次回に回しましょう。相談者にとってみると、気持ちを切り替えられる、冷静になれる、という時間にもなります。また、窓口担当者も長時間話を聴くことはかなり消耗しますので、50分程度がよいでしょう。

以上

\ネタ切れ解消!安全衛生委員会ガイド/

執筆者プロフィール

三谷 文夫 (みたに ふみお)

社会保険労務士/産業カウンセラー

三谷社会保険労務士事務所 代表

中小企業の就業規則・人事制度構築を得意とする社会保険労務士

保有資格:アンガーマネジメントファシリテーター

1977年大阪府生まれ。兵庫県在住。

慶應義塾大学卒業後、地元兵庫県の有馬温泉旅館でフロントスタッフとして働くも、1年

で退職し、大学時代から挑戦していた司法試験に再挑戦。25歳頃までアルバイトをしなが

ら試験合格を目指すも断念。その後は、転職を繰り返し、営業、販売、事務、接客に携わ

る。合間に東欧への放浪の旅をしながら、気ままに過ごすも、将来に不安を感じてきたと

ころで、28歳の時に製造業の総務課に採用していただく。

総務課では、社会保険、給与計算などの事務を始め、採用、評価、従業員満足度向上施策、

労働組合や地域住民との渉外交渉、労務費の予算作成・実績管理など、幅広い業務に従事。

「従業員が相談しやすい総務スタッフ」を意識して職務に取り組む。また、工場での勤務

ということもあって、労働安全衛生の重要性を実感するとともに、労務管理では現場のス

タッフとの関係性が大切であることを学ぶ。在職中に社会保険労務士の資格を取得。

2013年、「多くの中小企業経営者に労務管理の大切さを伝えたい」という想いが募り、

社会保険労務士事務所を開業し独立。労務に留まらない経営者の話し相手になることを重

視したコンサルティングは、優しい語り口調も相まって人気がある。また、自身の総務課

経験を活かしたアドバイスで顧客総務スタッフからの信頼も厚く、これまでに関与してき

た顧客数は60社以上。

労務相談をメインに、クライアント企業にマッチした就業規則の作成、運用のサポートま

で行う人事評価制度の構築が得意。

その他、メンタルヘルス、承認力、ハラスメント、怒りの感情との付き合い方、健康経営、

SDGs等をテーマに、商工会議所、商工会、自治体、PTAその他多数講演。新入社員研修、

管理職向け行動力アップ研修等、年間20回以上登壇する企業研修講師でもある。

2020年から関西某私大の非常勤講師。300名の学生に労働法の講義で教鞭をとる。

趣味は 喫茶店でコーヒーを飲みながらミステリ小説を読むこと。ランニング。

家族は、妻と子ども4人、金魚のきんちゃん。

三谷社会保険労務士事務所(社労士STATIONページはこちら)